청주동물원의 김정호는 동물원을 토종 야생동물 보호소인 ‘생츄어리’로 바꾸려고 한다.

동물복지 활동가 최태규는 동물원 내에 사육곰 생츄어리를 만들어 보자는 제안을 받고 청주동물원의 직원이 된다.

충남야생동물구조센터에서는 야생으로 돌려보낼 수 없는 야생동물을 안락사하면서 생츄어리가 생기기를 희망한다.

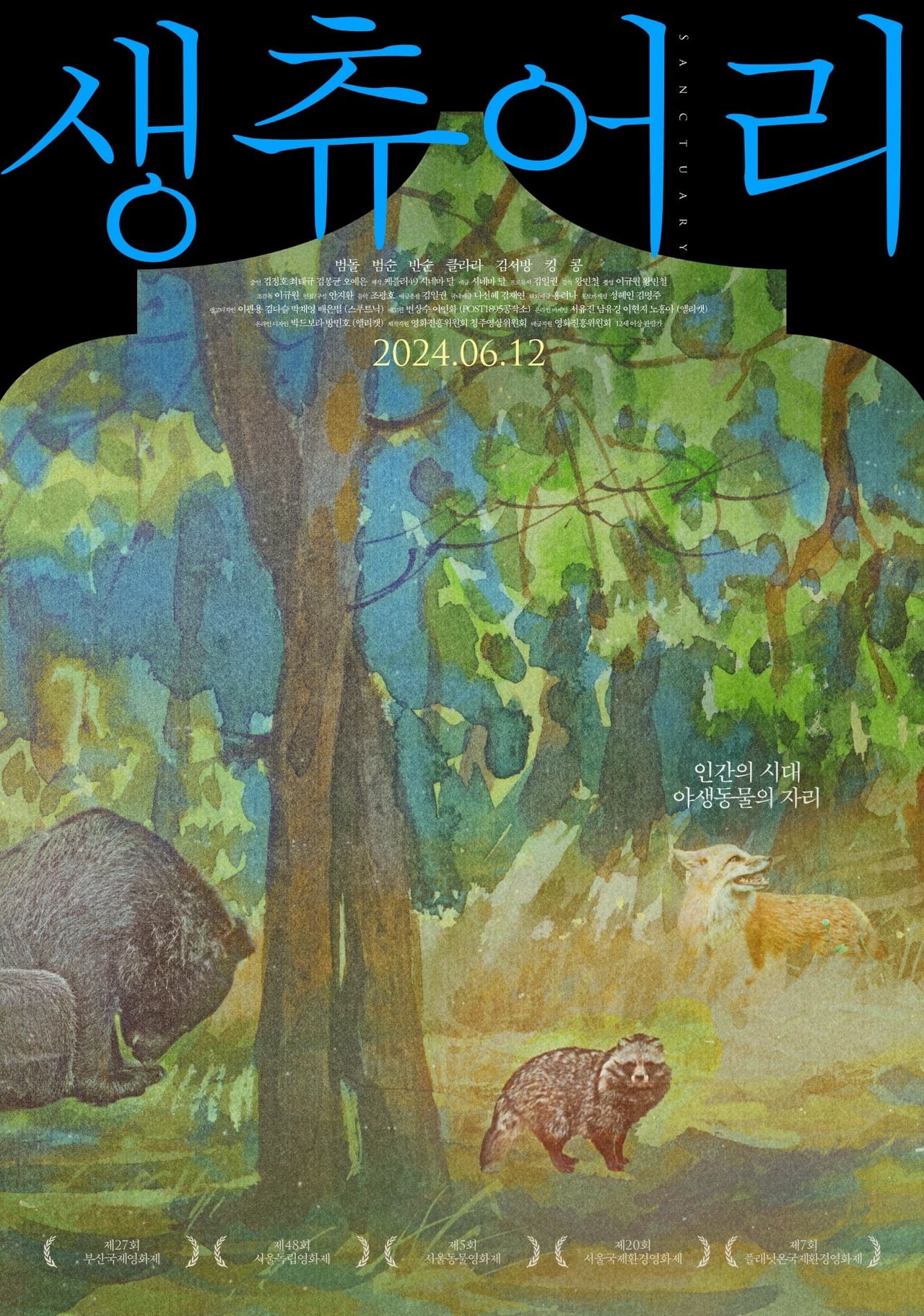

부상을 당하거나 학대에 노출되거나 어미를 잃은 동물들을 구조해서 평생 보호하는 곳, ‘생츄어리’(생크추어리)가 한국에는 단 한 군데도 없다는 자막으로 영화는 시작된다. 이는 달리 말해, 야생동물구조센터에 의해 구조되는 연평균 15,000여 마리 동물 중 35%만이 자연으로 돌아가고 나머지는 안락사의 운명에 처한다는 뜻이다. 전작 <동물, 원>에서 청주동물원의 동물들과 사육사들의 현실을 다룬 감독은 이번 작품에서는 동물권과 이를 둘러싼 신념, 갈등, 다양한 활동, 그리고 실질적인 조건의 문제까지 더 깊숙하게 파고든다. 어두운 수로, 황량한 벌판 등 곳곳을 돌아다니며 다친 동물들을 구해 내는 활동가들, 생츄어리를 만들기 위해 고군분투하는 청주동물원 직원들, 이들을 돕기 위해 생츄어리 프로젝트에 동참한 동물복지 연구자들, 동물들을 치료하고 상태를 점검하는 의료인들, 그러니까 동물들만이 아니라 그들의 권리와 생존을 고심하는 사람들 또한 이 영화의 주인공들이다. 영화는 이들을 통해 쉽게 결론 내릴 수 없는 ‘안락사’의 화두 또한 여러 관점에서 열어 둔다. 누군가는 살 가망이 없는 동물의 고통을 연장하는 데 반대하고, 누군가는 그 고통에 아무런 의미가 없다는 인간의 판단에 망설임을 표하며, 또 누군가는 어쩌면 헛된 희망일지라도 오랜 세월 함께한 동물에게 마지막 기회를 주고 싶다는 속내를 토로한다. 당위를 설파하는 강경한 태도 대신 이러한 문제의식, 한계, 고뇌를 다시 들여다보는 영화의 질문들이 예리하고 믿음직스럽다.

남다은 / 서울독립영화제2022 예심위원