우리가 쓰는 서양에서 온 학술용어는 보통 근대 일본에서 번역한거거든

3

24.08.13

·

조회 613

예를들어 칸트의 오성이라는건

동양에서는 전혀 없던 개념이였고 없는 단어였으니까 누군가는 번역해야 하고

근대 일본에서 번역한 한문을 그대로 우리나라가 쓰고 있어

우리가 쓰는 현대 개념어들이 주로 근대일본에서 나왔기 떄문에

근대일본이 어떻게 번역했는가 의 기원을 파헤쳐 보자 라는 취지의

책이 있고 지식인들 사이에서 되게 명저라고 해

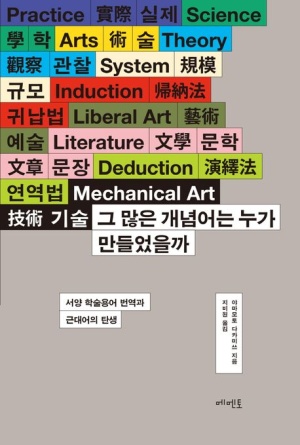

'그 많은 개념어는 누가 만들었을까' 라는 책이야

150년전 이라고 하니 학문적 깊이가 깊지도 않고 서양을 잘모르고 언어도 잘 모르던 시절이라

외국어를 할 줄 안다는것 만으로도 엄청난 능력일테니

다른언어 사전 몇개 보고 그걸 일본에 맞게끔 새로이 번역하면 대단한거지.

근데 이게 현재의 내 입장에서는 도저히 이해가 안 되는 부분이 있어

내가 아는 범위에서 번역이란건

특히나 새로운 개념어를 번역할려면 앞 뒤 문장이나 ,

저자가 설파하고 있는 책 전체의 주제를 파악 해야하는거 같거든

컨텍스트 파악

그런데 책 대부분이 다른 나라에서는 이 문장을 어떻게 번역했는가에 대해서 할애하고 있어

물론 다른 나라에서의 번역이 결과적으로는 내공깊은 학자들의 최종결론이기에

그걸 취합해서 정리한게 정확한 번역에 가깝겠지만

책 전체의 컨텍스트 파악이 극히 적은 이런 방식이 지금도 명저인게 이해가 안되네?

역사적 의미 는 있겠지만 현재로는 좋은 책이 아니라고 생각 되는데 내가 오독하는건가?

댓글

온화한 왕문

24.08.13

우리나라의 번역은 철저히 일본에 의존 > 다른 나라들은 어떻게 번역했을까

내 생각엔 컨텍스트 파악에 무리가 없어보이는데??

그렇다고 모든 학술어를 생성부터 맥락까지 다 다룰 수는 없잖아.

학술어 하나만 다루려고 해도 책 한권은 쓸듯...

예의없는 관구수

24.08.13

이게 제일 맞는 것 같다

염병떠는 가충

24.08.13

근대 일본이라는 시기를 고려해봐야하지 않을까? 서양 문물을 막 받아들이던 시기에 학문들의 컨텍스트를 파악하는 것보다 중요한 건 자신들의 언어에 대응되는 학문적 언어를 일단 찾는 것이 중요하니까 말야 그러기 위해서는 다른 나라에서 예컨대 대체 ‘문학’을 어떤 의미로 사용하고 있는지 알아야하고, ‘문’과 ‘학’은 무엇인지, 그 나라에서의 문학의 역사는 어떠한지 예술 안에서의 문학의 의미는 무엇인지를 알아야겠지 기본적으로 언어의 기원에서부터 출발해야 한다는 의미임 지금에야 ‘문학’이라고 하면 가라타니 고진, 루카치, 골드만... 여러 학자들의 담론을 가져다가 컨텍스트를 비교하고 그래서 ‘문학’은 무엇이다, 하고 얘기할 수 있지만 그땐 그럴 수 없는 시대였으니까 태초부터 시작할 수밖에.

염병떠는 가충

24.08.13

저 책의 가치는 근대에 서양 문물을 받아들이면서 서양의 담론에 대응하는 자기 언어를 찾기 위한 한 학자의 기록물이라는 점에 있다고 봄 특수한 역사적 상황에서 어떤 방식으로 자신들의 개념어를 찾아갔는지 알 수 있으니까. 그런 점에서 식민지 조선의 역사가 참 안타까움 현재도 근대 일본의 개념어 말고 다른 언어를 찾으려고는 하지만 대부분의 개념어들(특히 철학)이 당시의 것 그대로거든 바꾸려고 하는 움직임이 있어도 반발이 좀 심한 편이라고 느껴짐

예의없는 관구수

24.08.13

와 근데 저 책 되게 재밌어보이네 조만간 읽어봐야겠다

염병떠는 축오

24.08.13

역사적인 의의가 그만큼 중요한가봐 그당시 많은 지식인들에게 무분별하게 수입된 전문용어에 대한 경각심을 주고 생각해볼까? 생각을 하게 만든 것만으로 그 가치가 상당하지 않을까? 지금 피부에 와닿지 않아도 현재 그 영향력 안에서 살고 있을 수도 있지 과학적 성취가 담긴 서적도 현재 기준으로보면 오류가 있을 수 있는데 그 당시에 학자들에게 영향을 줘서 명저로 인정 받을 수는 있잖아?

염병떠는 축오

24.08.13

어떤 아이디어라는게 뚝 떨어지는게 아니고 복잡하게 영향을 주고받는거다보니까 판단을 쉽게내리기 어렵다 생각해 너가 보기에 이건 나도 쓰겠는데 생각해서 명저가 아니라고 판단할수도 있겠지만 이미 저 저서가 백오십년 전에 쓰이고 그 영향 아래서 살고 있는 이상 그걸 그리 쉽게 말하기 어려워보임

염병떠는 축오

24.08.13

암튼 인과를 잘못 생각하고 있는것 같아

@염병떠는 축오

그릇이큰 순유

24.08.14

저 책을 읽어보진 않았지만 한국칸트학회 소속 칸트 연구자임. 물론 저기 나와 있는 번역을 내가 한건 아니고.. 나보다 훨씬 공부 많이 하신 선생님들이 합의 하에 결정하신 것이긴 하지만..(그나마 저기 적혀있는 것도 가이드라인 정도이지, 각 번역 및 저작이나 논문에서는 원어 병기하고 알아서 번역하는 경우가 많음. 나도 그렇고.) 일단 일본 칸트학자와 한국의 칸트 번역에 대해서 이야기해본 적이 있는데, 일본의 칸트 번역은 주로 불교의 개념어를 차용한 경우가 많다고 함. 대표적인게 본문에도 언급된 '오성'. 언급되었듯 오성에 해당하는 개념은 동양 사상에서는 찾기 어렵고(물론 이것도 논쟁의 여지가 있을 것임. 20세기 신유학자들은 유학의 개념어를 칸트와 연결시키는 경우가 많기 때문에 유학 전통에도 비슷한 개념이

그릇이큰 순유

24.08.14

있을 수도..?), 그래서 대안으로 선택되었던것이 불교의 '오성'이라고 들었음. 그런데 표를 보면 알겠지만 1900년대 초중반의 최재희 역에서 현대로 넘어오면서 '오성'이라는 단어가 그 불교적 어원상 부적절하다는 논의가 있었고 그것이 받아들여져서 현재에는 '지성'이라는 번역어로 수정되었음. '오성'은 (단번에) 깨달을 오 자를 쓰는데, 그에 해당하는 개념인 Verstand는 단번에 깨닫는 것이 아니라 추론을 통한 단계적 인식의 획득을 일컫기 때문... 여튼 그렇다면 불교에서 칸트의 번역어를 가져오는 것이 적절한지 아닌지를 따질 수 있어야 할텐데, 기본적으로 불교 사상은 칸트와 근친성이 큰 것으로 받아들여지고 있기는 함.. 하지만 뭐 모든 단어가 일대일로 대응되지는 않겠지.

그릇이큰 순유

24.08.14

그래서 언급된 저 책이 이러한 컨텍스트를 잘 전달하는지 아닌지는 읽어보지 않아서 판단은 어렵지만.. 우리가 당연하게 사용하는 모든 번역어나 개념어들은 해당 어휘의 창안자들의 의도에 모종의 빚을 지고 있음을 저 책이 간접적으로나마 알려준다는 점에서는 가치가 있는 듯. 우리가 누군가의 의도에 맞추어 언어를 사용하고 있음을 알고 있을 때에야 그 의도를 평가하고 교정하거나 수용하는 등의 반응을 적절히 수행할 수 있는 계기가 마련되니까 말야.

@그릇이큰 순유

😎일상(익명) 전체글

같이 이 밤을 지새우자

5

5

와 씨 오늘 똥 세번 쌈

4

4

인플루엔자는 안오글거리는데 인플루언서는 오글거림

6

6

프로미스나인이 하이브였어???

15

15

20대 후반이나 30대초에 진로 고민해본 사람 있어?

14

14

리큐르도 도전해보고 싶고 증류식 소주도 먹고 싶네

4

4

사람한테 상처받아서 사람이 무섭거든

3

3

현재글

우리가 쓰는 서양에서 온 학술용어는 보통 근대 일본에서 번역한거거든

15

15

애프터 성공율을 높힐려면 바로 신청하는건 확률을 떨어 트린다

3

3

브리 한번 사봐?

6

6

절대 코끼리를 생각하지마

2

2

그냥 누워서 아무것도 안하고싶다

예전에 잠깐 화제됐던 36주 태아 사건

11

11

모든 갈등의 원인은 단 하나임

10

10

프랑스 개폐막식 본 개인적 소감

1

1

나랑 안맞는 사람은 있다

2

2

요즘 꿈이 왜이러지

6

6

트와이스 노래중에 more n more가 젤 좋당

1

1

사장은 둘로 나뉨

1

1

샤워하면서 부를 노래 추천함

6

6